2022.12.3

国宝展に行ってきました

こんにちは、坂本澄子です。

師走ですね〜。

今日は伊豆に一泊し、ちょっと早めに一年分の心身の洗濯をしたいと思います。

先日、上野の東京国立博物館で開催中の「国宝 東京国立博物館の全て」を観てきました。

創立150周年を記念して、所蔵する国宝89点が会期中に全て展示される特別展です。

ちなみに、「美術館」ではなく「博物館」なのは、当初は上野動物園もその一部だったから。

初めて動物園にやってきたキリンの剥製が展示されていたりします。

会場に入った途端、国宝がずらりと続き圧巻。

いずれも教科書でお馴染みですが、実物を見たことで、私の中で一気に格上げされた作品をご紹介します。

そこですか?みたいなのもありますが、どうかお付き合いください。

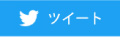

『八橋蒔絵螺鈿硯箱』尾形光琳(江戸時代 18世紀)

「伊勢物語」の八橋の場面。

登場人物を描かず、燕子花と橋板だけが、様式化され描かれています。

黒に金の大胆なコントラストに惹きつけられ、緻密に仕上げられた細部。

展示ケースを一周すると、空間が立体的に立ち上がってくる感じがしました。

蓋をとると一面の波紋という心にくい演出にも、光琳の遊びゴコロを感じました。

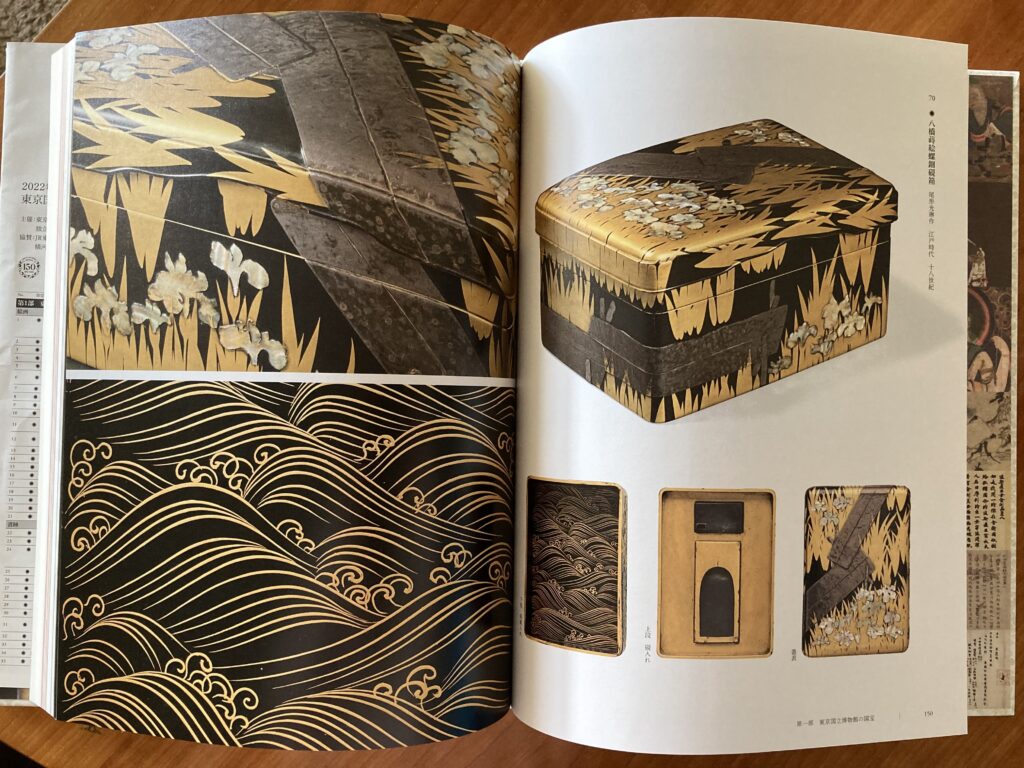

『龍首水瓶』(奈良時代 7世紀)

角を押すと口が開いて水が注げる水差し。緑ガラスの龍眼。

今まで龍の部分にばかり意識が向いていましたが、胴体部には4頭のペガサスが細かい線刻で描かれていることを、今回初めて発見しました。

中国の龍、ギリシャのペガサス。東西の伝統的なモチーフを組み合わせているところに、「重なりあう風景」としてはとても興味を持ちました。

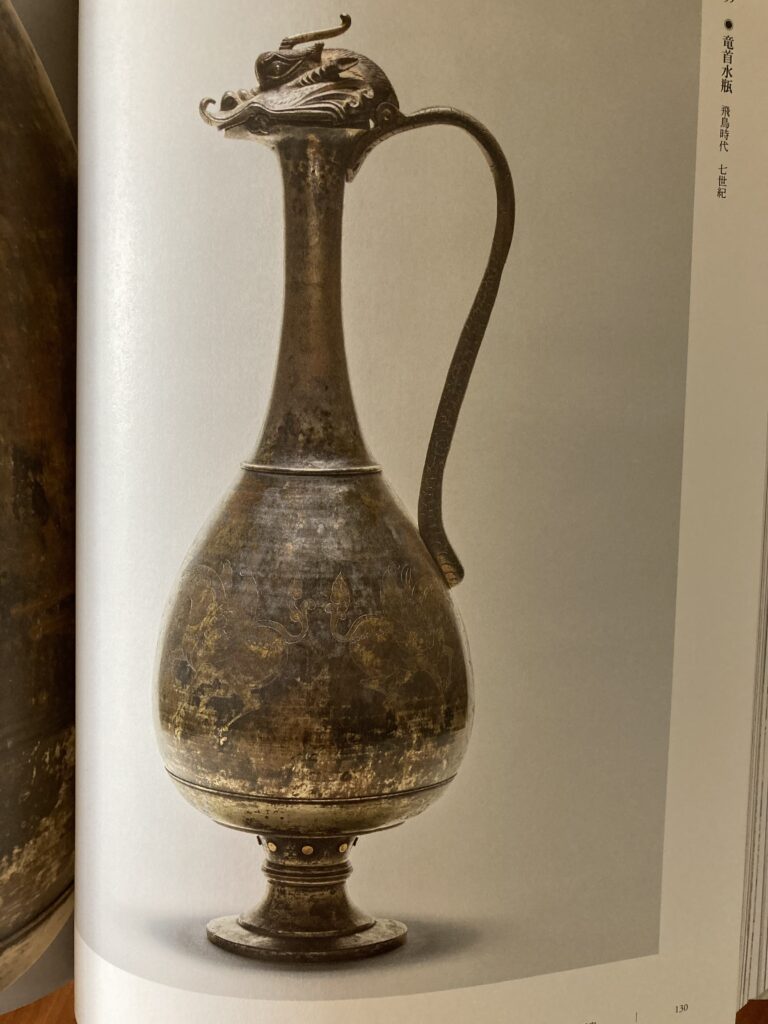

『挂甲の武人』(古墳時代 6世紀)

「こんなに大きいんだ」と驚き、そして、古代人の穏やかな目に引き込まれました。

埴輪の目はぽっかり空洞ですが、しっかり表情がありました。

トレードマークのあの「蝶結び」は10ヶ所あり、紐を結んで甲を装着していました。

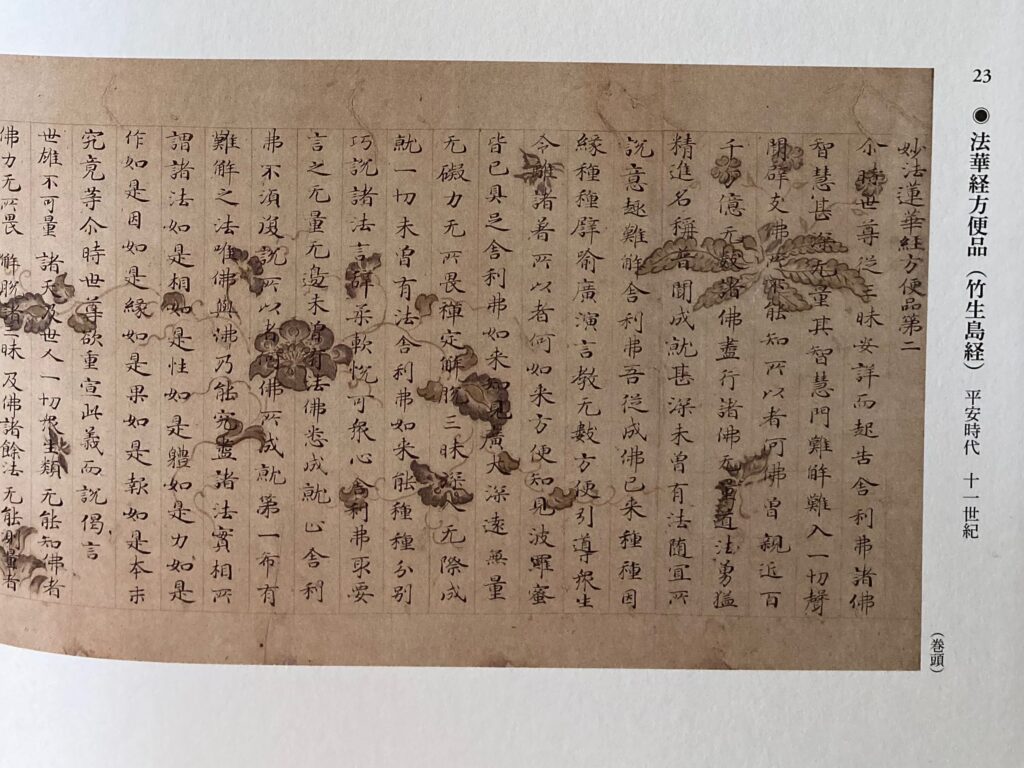

『法華経方便品』(平安時代 11世紀)

書跡は中国から伝来したものも含め多数ありましたが、一文字一文字丁寧に書かれた楷書に、穏やかで几帳面な人柄が表れているようで、特に惹かれました。

金銀泥で蝶、鳥、宝相華、草花、雲などの文様が描かれた、優美な装飾経です。

キーボードに慣れすぎて、最近、漢字があやふやな私。

これではいかんと、四季のお葉書(展示会に来てくださった方に、近況報告を兼ねたお葉書をお送りしています)は手書きにこだわっています。

この書を見て、1000年以上も受け継がれてきた漢字を大切にしなくてはと、改めて思いました。

たくさんのパワーをもらい、満たされた気持ちで表に出ると、ライトアップされた建物の美しいこと。

三日月が空にかかり、幻想的な夜でした。

ところで、、、

表慶館の上空に浮かぶこの物体、、、

もしかして、、、

真偽はともかくとして、「重なりあう風景」が描く、悠久の時の流れ、宇宙へのつながりを密度濃く感じた1日となりました。